肝臓のことを議論するときによく耳にする「グリソン」。

筆者は消化器を専門とするものの、学生の時の勉強をおろそかにしたこともありよくわからないままなんとくなくわかったふりで過ごしていました。

しかし、それではよくない!と一から勉強しなおすことに。

私だけかもしれませんが、困った人の助けになれば幸いです。

そもそもグリソンとは

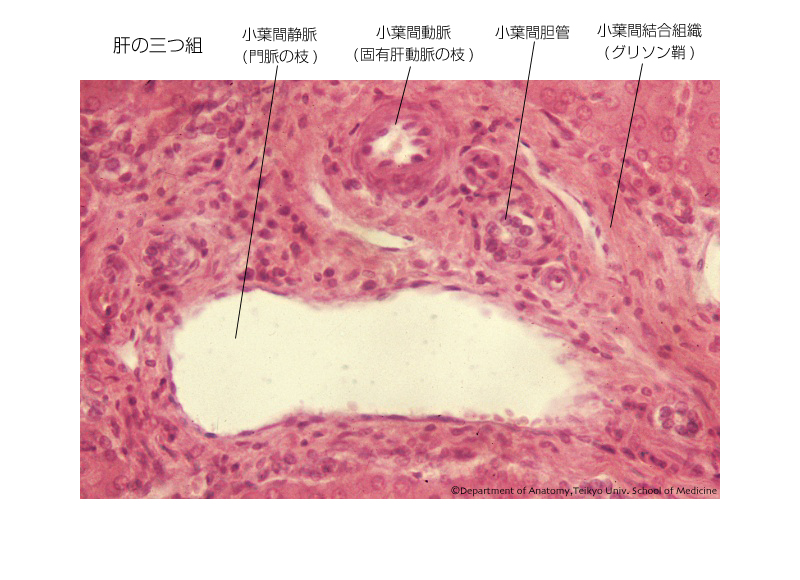

グリソン鞘(Glisson’scapsule):門脈に由来する小葉間静脈,肝動脈に由来する小葉間動脈,小葉間胆管,リンパ管,末梢神経などを束ねる結合織であり,肝の解剖学的単位である肝小葉を区画している.グリソン鞘と肝小葉との境界は限界板と呼ばれ,正常肝では明瞭である.しかし,ウイルス性肝炎を始めとする種々の肝傷害では,グリソン鞘を中心とした炎症が起こり,隣接する小葉内に結合織が進展し(線維化),小葉との境界が次第に不明瞭となる.この線維化にはグリソン鞘内の筋線維芽細胞や類洞壁の肝星細胞が重要な役割を担っている.なお,肝臓の表面はグリソン嚢と呼ばれる比較的厚い結合織で覆われているが,これは門脈,肝動脈,胆管(総肝管)が出入りする肝門部において肝内に入り込み,末梢に向かって枝分かれするグリソン鞘と連続している.

生化学より

いろいろ難しいことが書いていますね、、、

簡単に言ってしまうとグリソンとは仕切りのようなものです。

肝臓の組織は肝小葉という単位で構成されており、肝小葉を区切るようにグリソンが存在しています。

正常なものでは区切りは明瞭ですが、様々な病気により炎症が起こると区切りが不明瞭化する線維化というものが起こります。

そのため炎症の評価に使われるんですね。

グリソンの正常構造

帝京大学医学部 解剖学教室より

上記のようにグリソンとは正式名称で「グリソン鞘(しょう)」といいます。

鞘(さや)とは剣などの言葉でよく聞く言葉かと思いますが、意味としては「中に物が納まる、外側のおおい」です。

この場合は上記のように、静脈、動脈、胆管をおおっていることが分かります。

一般的にはこの覆っている部分のことをグリソンと呼ぶことが多いように感じます。

グリソンが関わってくる病態

グリソンは破壊されても急性肝炎などの炎症であれば速やかに治癒します。

しかし、炎症が繰り返し起こったり、遷延化したりして慢性炎症の状態になると、肝細胞増殖のための足場である線維構造が傷跡のように残ります(肝線維化)。

そして、肝実質が線維性隔壁で区分されるような状態(偽小葉化)へ進行して肝硬変となります。

また、その過程では、肝細胞の増殖が繰り返され、肝炎ウイルスの影響なども関わり、肝細胞癌が発生し易くなります。

現に、肝細胞癌の大部分は肝硬変(一部、慢性肝炎)を発生母地としている事実もあります。

つまり、グリソンの異常度合いで、肝臓の評価が行えるため非常に重要な指標であることがわかります。

消化器疾患を網羅的に学ぶのにぴったりです。